一般歯科

GENERAL DENTISTRY

早期発見・治療で

一生ものの歯を保つ

豊かに暮らすために欠かせない「歯」の健康を維持するためには、歯を失う原因となる疾患を早期発見・治療し、できるだけ自身の歯を温存することが大切です。いつまでも噛める歯を守るためにトラブルには早めに対応しましょう。

診療方針

- むし歯治療

- 歯周病治療

- 咬合診断

総合的な歯科治療で

口腔内のコンディションを

整える

生涯自分の歯で噛める健康な歯を保つためには、歯と周辺組織の健康状態を維持することが大切です。歯科の2大疾患と呼ばれるむし歯・歯周病を防ぐためにも口腔内の環境を整えましょう。

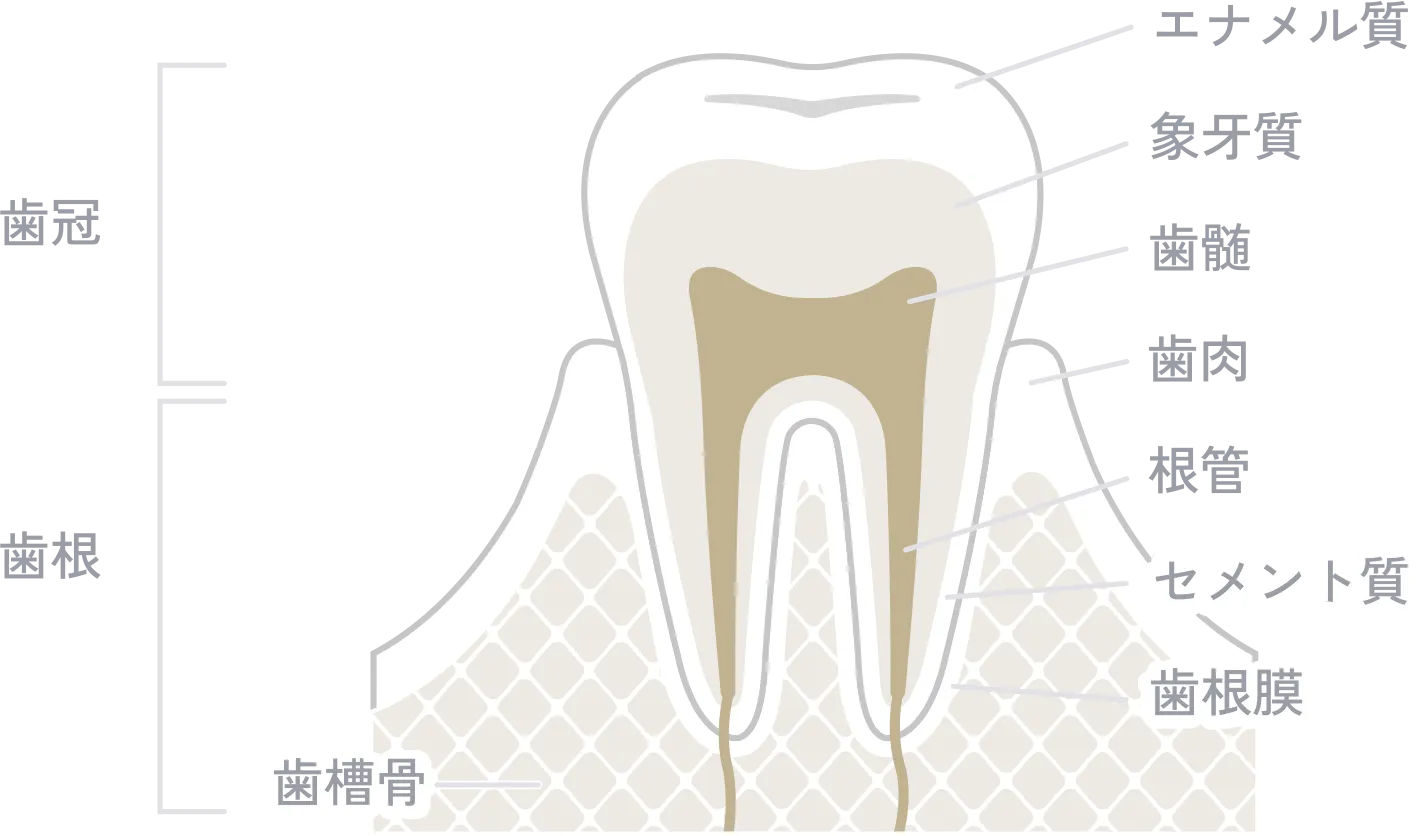

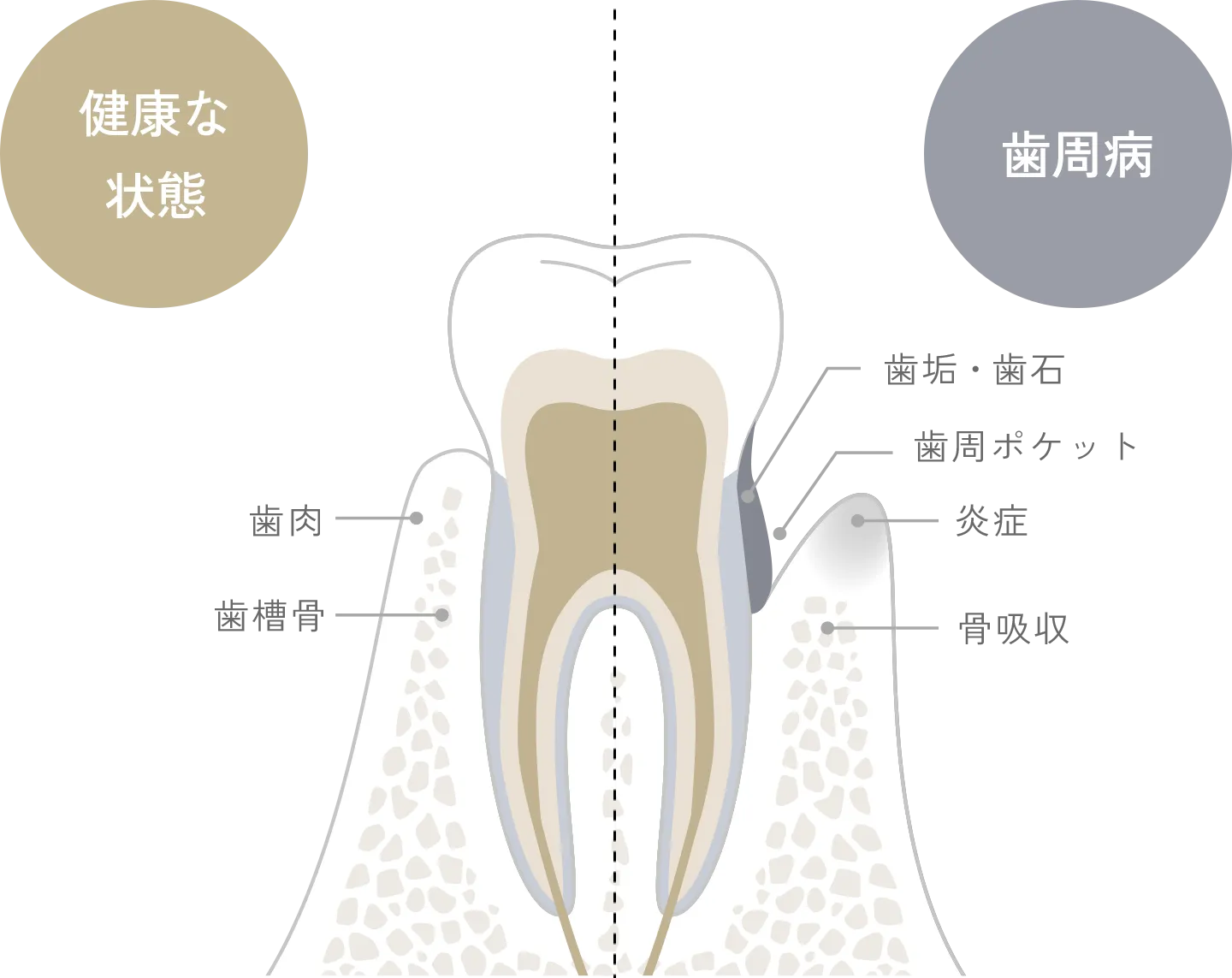

歯と周辺組織の構造を知る

歯・歯茎・歯周組織の健康を保ち

いつまでも噛める歯を守る

歯は、歯槽骨・歯根膜・セメント質・歯肉といった歯周組織によって支えられています。正常な口腔状態を維持するためには、歯と歯周組織のどちらともが健康であることが必要です。

アプローチ

健康な歯の“温存”を

目指した治療

歯を失う原因として「むし歯」「歯周病」「噛む力」の3つが挙げられます。それぞれを日頃から管理・改善することで、生涯にわたって自分の歯で噛める、健康な口腔環境を手に入れることができます。

APPROACH 01 むし歯治療

健康な歯の“温存”を目指す

80歳まで20本の歯を残す

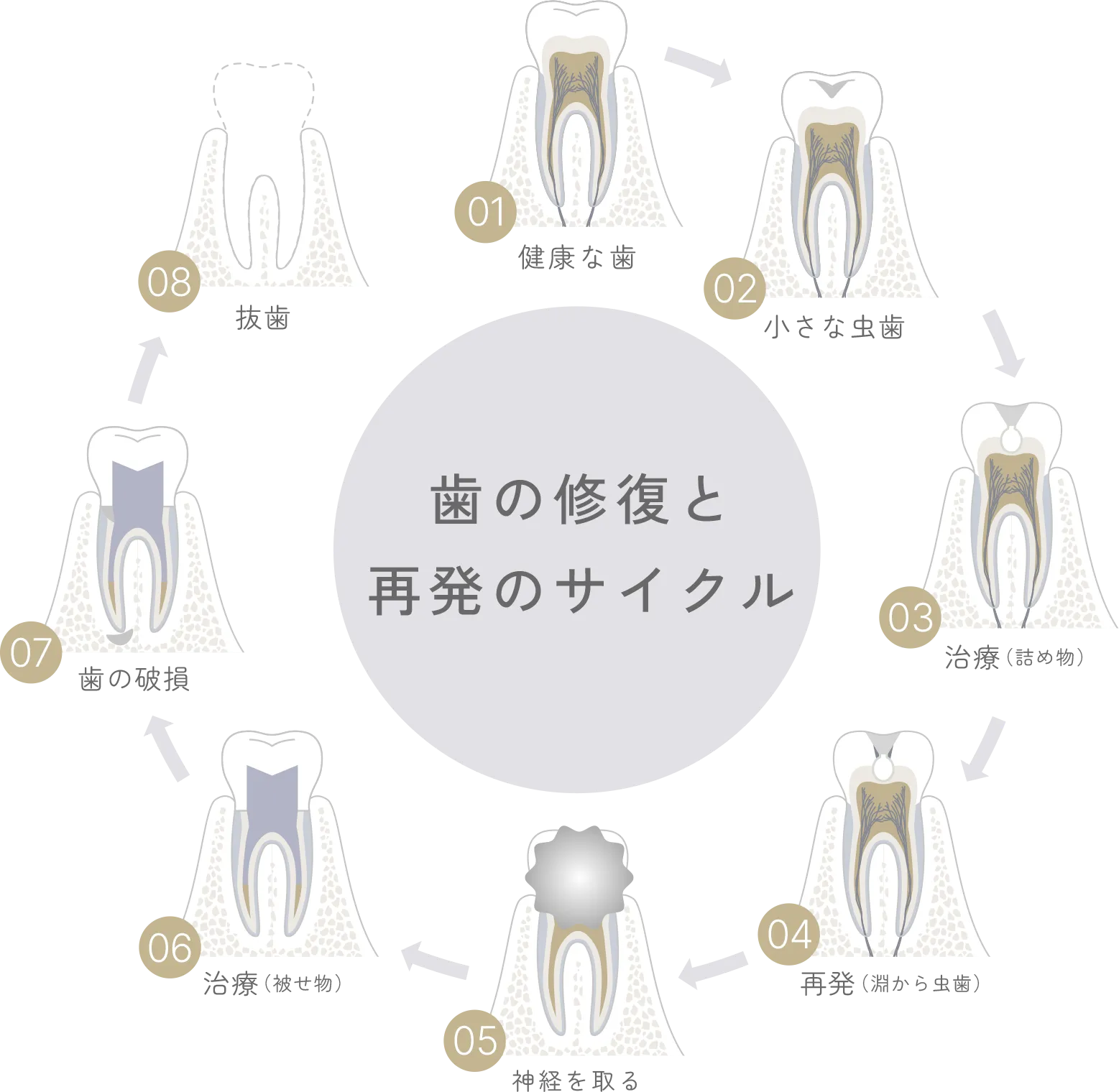

むし歯が発生したら感染部分を削り、詰め物や被せ物で補います。一度治療したむし歯は、詰め物や被せ物に噛む力が加わり、変形や浮き上がりが起こるため、そこから再発しやすくなります。そのため修復と再発のサイクルを考えた治療が大切です。健康な歯の温存を目指して、できる限り削らない・抜かない治療を行います。

むし歯を知る

むし歯菌がつくる酸で歯は溶ける

むし歯原因菌が作り出す酸によって、歯のカルシウムが溶け、歯が脆くなり、最終的には穴が開いてしまう病気です。「細菌」「歯や唾液」「糖質」の3つの好ましくない条件が重なり、時間が経過することで発生します。定期検診など早期に発見できれば、削らずに対応することができます。

むし歯の進行ステージ

発生したむし歯は自然に治ることはなく、時間の経過によって少しずつ進行していきます。痛みなどの自覚症状がある場合は、歯の深い部分まで削らなければならないケースが多いため、できる限り早期に発見し、治療することが重要です。

-

C0 むし歯の前兆

歯の表面からカルシウムなどの無機成分が溶け出し始めます。

-

C1 軽度のむし歯

エナメル質に穴が開き黒っぽく見える状態。痛みはありません。

-

C2 中度のむし歯

むし歯が象牙質まで進行し、冷たい物・甘い物が染みます。

-

C3 重度のむし歯

神経(歯髄)までむし歯が達し、痛みがひどくなります。

-

C4 最重度のむし歯

歯全体がむし歯に侵され、根の先や周りにも影響がでます。

歯を補修し、

正しい噛み合わせをつくる治療

むし歯を治療した後は人工的に作成した修復物で補い、口腔機能や見た目の回復を行います。歯の状況やご要望に適した修復物をご提案します。

-

インレー(詰め物)

歯を削った部分に入れる詰め物です。比較的小さな欠損を修復する場合に使用します。

-

クラウン(被せ物)

歯の全体を覆う被せ物です。インレーでは対応できない大きな欠損に使用します。

-

保険適応での

ダイレクトボンディングプラスチック素材を歯の表面に塗り重ねて形を整えます。短時間で修復でき、天然歯に近い色味を再現できるため審美性も優れています。

APPROACH 02 歯周病治療

清潔な口腔状態を保つアプローチ

正常な口腔環境をつくる

歯磨きで落とし切れなかった「プラーク」とう細菌のかたまりは時間が経つと「歯石」という簡単には取り除けない汚れになります。その歯石に歯周病菌が付くことで骨を溶かし歯の支えを壊してしまいます。

歯科医院での専門的な口腔清掃と自宅でのケアをしっかり行い、歯垢が溜まりにくい口腔環境をつくりましょう。

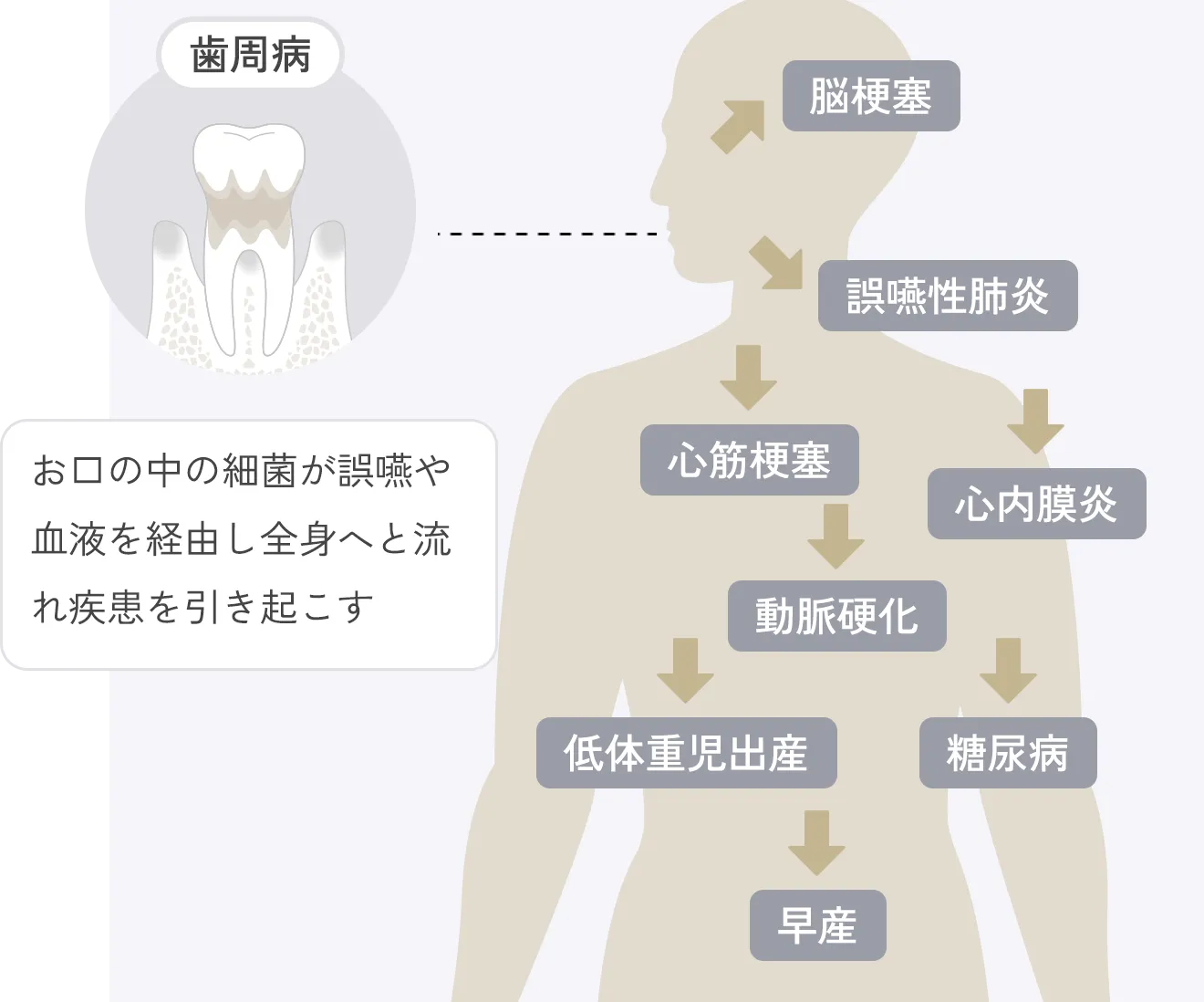

歯周病を知る

全身疾患の原因となる歯周病

歯周ポケットの中に歯周病菌が定着し、歯が歯肉の中に入り込んで炎症を起こす病気です。進行し、歯を支える骨まで炎症が広がると歯が抜けてしまいます。

また歯周病は歯を失うだけでなく、菌が血管を通じて全身に運ばれることで、さまざまな全身疾患を引き起こす可能性があることがわかっています。お口のみならず全身の健康を守るためにも歯周病の進行を抑えることが重要です。

歯周病の進行ステージ

初期の頃には痛みなどの自覚症状が少なく、いつの間にか進行していることが多い歯周病。実に日本人の30代以上では3人に2人が感染していると言われています。歯を失う前に早期に発見し、治療を行うことが大切です。

-

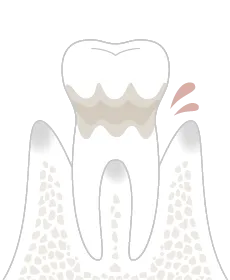

健康な歯

歯茎が引き締まって、歯と歯茎の間に隙間がない状態。

-

歯肉炎

歯肉に炎症がおこり、歯茎が腫れるようになるが自覚症状はない程度。

-

歯周炎(軽度)

歯周ポケットが深くなり、歯磨きの時に出血が見られることも。

-

歯周炎(中度)

骨が溶け始め、歯が浮いたような感じがする他、膿がでたり口臭が気になることも。

-

歯周炎(重度)

歯茎を支える骨のほとんどが溶けて、歯がぐらつき、やがては抜けてしまう。

清潔な口腔内をつくる治療

専門の機器や研磨剤などの薬剤を使用して、口腔内を清潔な状態へと導きます。また日頃から清潔なお口を保てるようご自宅でのケア方法のアドバイスも行っています。

-

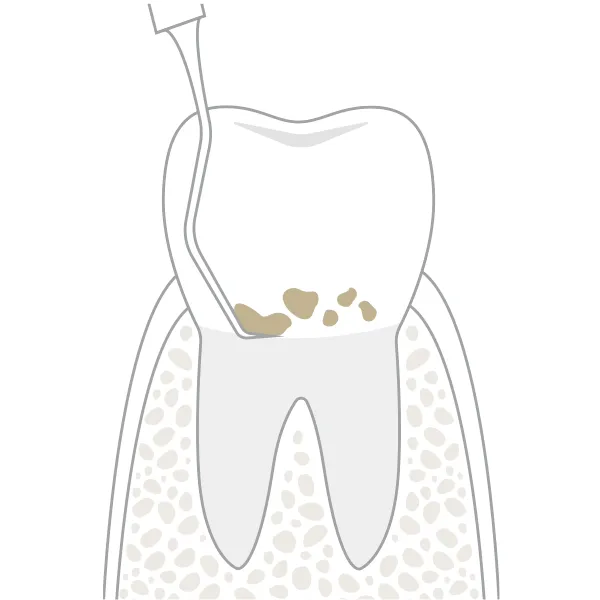

歯石を取り除く スケーリング

専門の器具を使用して、歯面に付着した歯石や汚れを取り除きます。

-

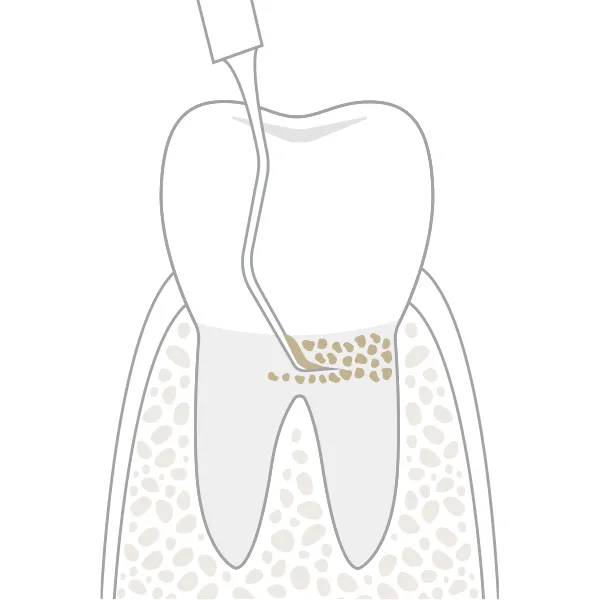

汚れを研磨し落とす ルート

プレーニング歯周ポケットの内部に入り込んだ歯石を専門の器具を使用して除去します。

-

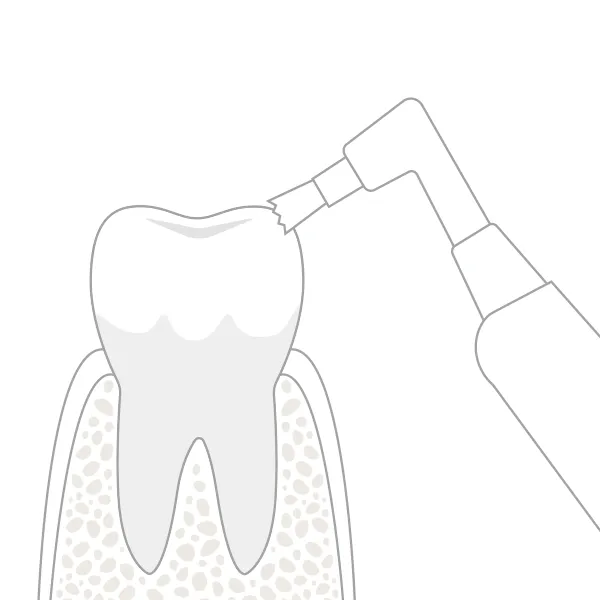

プロによる口腔清掃 PMTC

専門的な器具と研磨剤を使用して汚れの除去、研磨を行うことで、再度プラークが付きにくい状態に仕上げます。

-

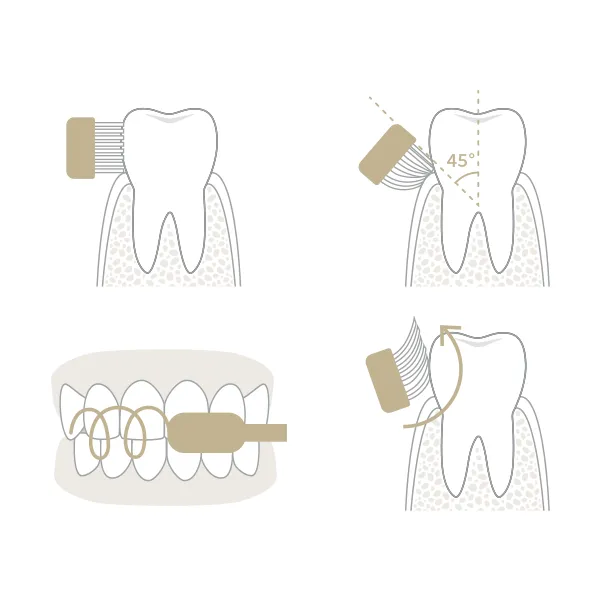

毎日のメンテナンス ブラッシング指導

磨き残しや歯磨きのクセを確認し、一人ひとりの口に合った方法でブラッシングを指導します。

定期的な検診で

健康なお口を守りましょう

歯周病を改善するためには口腔内を清潔に保つことが何よりも大切であるため、当院では定期的な検診を推奨しています。患者様一人ひとりのお口の状態に合わせた的確なフォローアップを長期的に行います。

APPROACH 03 咬合診断

適切な咬み合わせが

歯の健康寿命を延ばす

健康な口腔内を目指すためには噛む力のバランスを整えることも必要です。平均寿命が80歳を超えた現代において、歯の磨耗や割れなどの“歯が壊れるリスク”を軽減させる必要があるからです。当院では噛み合わせを診断し、噛む力をコントロールすることで、患者様が一生涯にわたって健康な口腔環境を維持できるようサポートしています。

咬合不良が身体へ及ぼす影響

咬み合わせが悪いと歯にかかる力のバランスが崩れ、口腔環境のみならず身体全体にもさまざまな悪影響を与えます。またむし歯や歯周病にかかりやすくなる原因にもなるため正常な口腔環境へと導く必要があります。

-

顎関節症

噛み合わせの悪さによって、顎の関節へ負担がかかり、痛みや違和感を感じることがあります。

-

歯の磨耗

食いしばりや、夜間の歯軋りによって過剰な力が歯にかかり、磨耗や割れのリスクがあります。

-

修復物の破損

むし歯治療の際に入れる詰め物や被せ物も、強い負荷がかかると割れたり欠けてしまうことがあります。

-

身体への影響

悪い噛み合わせは頭部や首の筋肉のバランスを崩し、頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。

咬み合わせ治療

咬合不良の原因は日常生活でのクセなど患者様ごとに異なります。当院では噛み合わせ、筋肉のつき方、習慣を診断し、ケースによって適切なアドバイスや治療方法を提案しています。

-

生活習慣・クセ改善

片側で噛む習慣や頬杖などのクセが咬み合わせを乱すことがあるため、改善のための指導を行います。

-

ナイトガード・スプリント療法

歯軋りや食いしばりの負担を分散・軽減させるために、患者様の口腔内に合わせて、正しい噛み合わせで噛めるよう歯科医師が調整したマウスピースを用いて、治療を行います。

-

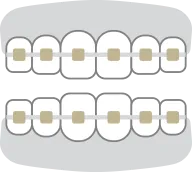

矯正治療

歯並びによって咬み合わせが悪くなっている場合は歯列矯正によって機能的に咬める歯並びへと調整します。

-

親知らず抜歯

親知らずが他の歯を押し出し歯列を乱すなど咬合不良の原因となる場合には、抜歯の対応を行います。